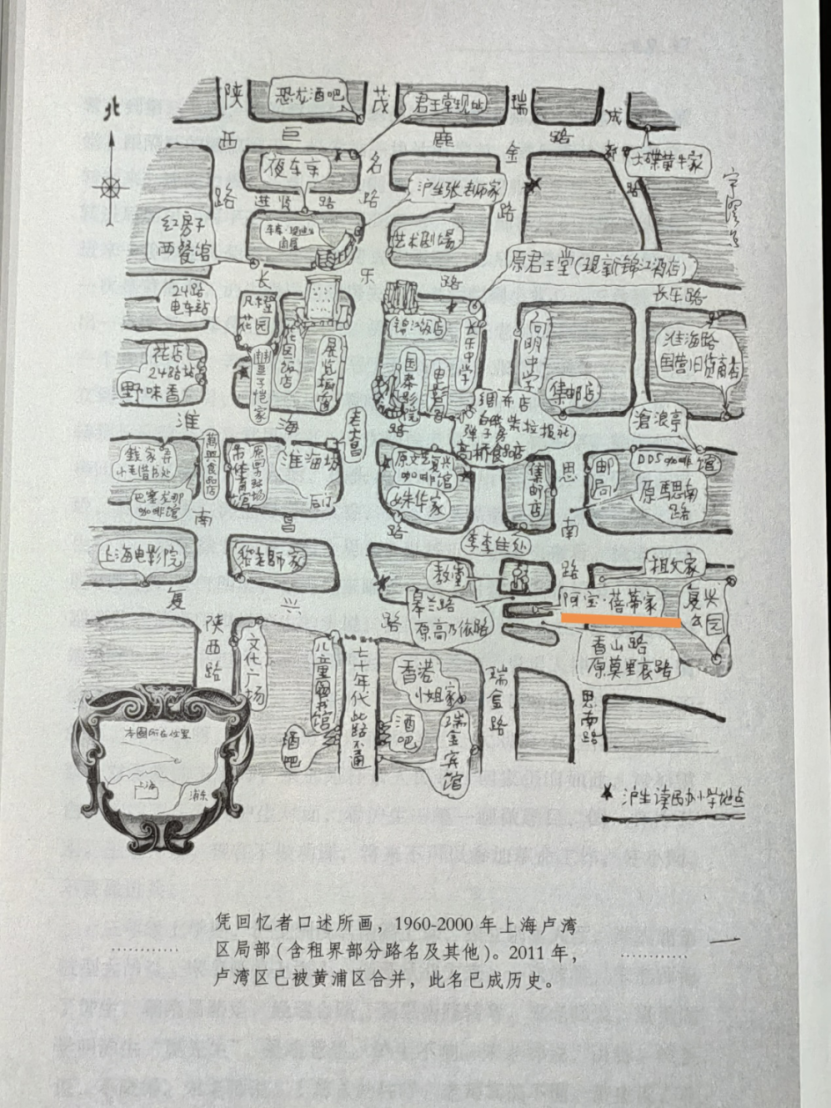

金宇澄插图,图中所示即为蓓蒂的家及其周边街区。

《繁花》原著中塑造的“蓓蒂”角色无疑在全书中有其特殊的意味,他是全书正文最先提到的人物,作者心中许多对早期上海的美好想象与隐喻都被寄托在“蓓蒂”的身上,包括城市的地理空间。蓓蒂家附近,是大部分老上海人心中最为中心的地方。今天上海市区的地理中心南北高架与延安路高架的十字交汇处,就在蓓蒂的家附近。笔者当然无意分析“蓓蒂”人物形象或者其身后的隐喻,而是想讨论一种城市文学的地理与经典性的关系。二十世纪以来,这片原法租界1914年第三次越界筑路的范围内,业已成为上海最重要的居住与生活区,除了重要公寓建筑群、公园、医院,最有特色的莫过于这一带的学校分布。

二战前夕的二十世纪三十年代,这一带便因地理优越、华洋杂处等因素,生活成本变得高昂起来。尤其生活在该地区的外籍侨民大多有一定经济实力,即使是当时被称为“罗宋瘪三”的俄国侨民,生活在法租界内的都至少是“略有资产的”。加上在此生活的本地人至少也是中产,因此在这一地区分布着很多学费较贵的西式学校。用今天的说法,根据生源的区别,更像是中国孩子们就读的“双语学校”与外国孩子们就读的“国际学校”。这些学校经过解放后的重办、合并,在新中国教育中依然是本地最重要的教育资源;金宇澄本人便毕业于这一带。蓓蒂家附近的五六十年代所存的两所学校,向明与长乐中学,也频繁出现在《繁花》原著的各个场景之中。虽然小说中没有过多表现关于学校的生活,但作为重要的城市地标,这些学校成为《繁花》原著中的重要转场空间。让我们从贝蒂的家出发,沿着长乐路、思南路、淮海路重回《繁花》的现场,并追溯更早的中西交流史背后,究竟蕴含有着怎样的空间记忆。

原俄童学校:圣弥额尔公学与圣索菲亚女校

阿宝十岁,邻居蓓蒂六岁。两个人从假三层爬上屋顶,瓦片温热,眼里是半个卢湾区,前面香山路,东面复兴公园,东面偏北,看见祖父独幢洋房一角,西面后方,皋兰路尼古拉斯东正教堂,三十年代俄侨建立,据说是纪念苏维埃处决的沙皇,尼古拉二世,打雷闪电阶段,阴森可惧,太阳底下,比较养眼。——《繁花》第一章

在今天复兴公园附近的皋兰路16号,有一座别致的东正教建筑,就是旧上海著名的几座东正教堂之一——圣尼古拉堂。这里马路对面的小洋楼,就是《繁华》小说中的主人公蓓蒂和阿宝的家。根据《上海宗教志》记载,1932年,俄侨格列博夫中将为了纪念已故末代沙皇尼古拉二世,向上海各国外侨宣传东正教会,募捐10万银元筹建圣尼古拉堂。这也是上海俄侨自建的第一座教堂,由俄侨著名建筑师亚龙设计。这座别具一格的教堂建筑,牵出了在这一地区关于俄国人,以及俄童学校的往事。

《繁花》电视剧海报,主人公阿宝(胡歌饰演)所在的位置就是圣尼古拉堂的屋顶

根据《上海租界志》记载,在二十世纪三十年代,上海俄侨总数为1.5万到2万人,其中包括俄籍犹太人约4000人。在历史上,法租界东部的洋泾浜若瑟院(原址今为黄浦区业余大学)、公共租界内的圣芳济学校(今虹口区北虹高级中学),法租界中部的约翰纳外侨中小学(Collège Ste. Jeanne d’Arc),甚至震旦大学内都曾有招收俄国学生就读的记录。

其中在离皋兰路不远,也曾存在过两所特殊的俄童学校,一所是上海俄国男童就读的圣弥额尔公学,该校位于蒲石路(今长乐路)143号,另一所则是女童就读的圣索菲亚女校,该校位于圣母院路(今瑞金一路)100号。与圣安德烈教区学校、俄国正教协会商业学校等俄国东正教会在沪开办的学校不同,这两所俄侨学校的办学者都不是上海俄侨,而是在沪的天主教会英国与爱尔兰侨民,而进入这两所学校的学生,相对于其他俄侨而言,相对殷实。类似于俄侨的“贵族学校”。这两所学校的创建,要从来自东欧的高弥之神父来沪说起……

根据《公教杂志》(Catholic Review)记载,1934年,出生于今天斯洛伐克与匈牙利边境地区的天主教东方(拜占庭)礼神父高弥之(Vendelin JAVORKA)来到上海,接手了上海拜占庭礼天主教的传教区。他先是借用邻近的天主教君王堂的羽毛球馆布置了一个拜占庭礼的教堂,之后又得在蒲石路(今长乐路)开了一座单独的大门,之后又搬去了一处紧邻普爱堂的房产(具体地址不详,普爱堂地产多在淮海路南昌路附近),之后又迁至了圣母院路(今瑞金一路)近蒲石路转角附近的圣高隆朋会修女住院的圣堂。自此,上海拜占庭礼天主教正式有了自己独立的教堂。1942年起,堂区更是根据拜占庭礼规定,遵照与东正教一样的儒略历举行各种典礼。

与此同时, 1938年,爱尔兰圣高隆朋会修女也终于为在沪的俄罗斯女童建立了“全球唯一之天主教俄童女校”——圣索菲亚俄童女校(St. Sophia’s School for Russian Girls)。圣高隆朋会修女原本遵照的是西方教会常用的拉丁礼仪,但是她们为给这些俄国女童创造合适的氛围,弃用拉丁礼改用俄国天主教徒们常用的东方礼,一位爱尔兰修女还亲自为女校的小堂绘制众多东方礼的圣像。该校规模并不大,以至于仅从教室中间隔出一半作为小堂使用,在周六周日与节日期间,修女们会将作为隔断的门打开,让小堂面积能增长一倍。校内的花园也曾因地面沉降低于溢流水位而求助于法租界当局,帮忙抬高了三英寸。但与艰苦的教学条件形成对比的是较高的教学质量。在教学之外,这些俄国女童也会参与其他教会学校的联谊的记录。仅三年时间,该校学生人数就发展到170人,其中俄罗斯籍学生90人,葡萄牙籍学生80人,成为上海俄童女校的标杆。在该校小堂中举办的东方礼弥撒也吸引了当时在沪的各界俄侨。

1939年1月,出生于英国兰开夏郡,后曾在俄罗斯学院受训过的惠仁齐(Frederick WILCOK)神父来到上海,他计划为在沪的俄国男童开设一所俱乐部。当时在沪的几位俄罗斯太太也参与进来,为孩子们安排野餐,但之后他们发现上海当时的教会男校中,没有俄文、俄国史之类针对俄国人的课程;加上这些学校也已经人满为患,不便为这些俄国孩子开设专班。1942年,在各方的支持下,惠仁齐便在蒲石路上的新校舍中开设了圣弥额尔公学(St. Michael’s College)。与圣索菲亚俄童女校一样,该校因为优良的教学质量吸引来不少家境殷实的俄侨子弟就读,他们中的很多人都是从哈尔滨、天津等地移居来沪,不乏出身于帝俄贵族之家的子弟,他们毕业后多会升入震旦或圣约翰大学继续学业。由于太平洋战争爆发之后造成的食物供应危机,同时也为平衡在沪白俄家庭住宅面积狭小的困境,该校还推出了特殊的“寄宿政策”:即在学校住宿,回家吃饭。这样的政策受到了俄国家长们的欢迎,该校声名大噪。之后学校还设置了图书馆,由美国马利诺会的修女们负责为图书编目。此外,校方也会安排丰富多彩的校外活动,如带着孩子们去当时尚属于郊外的龙华百步桥野餐,暑假期间还会组织去苏州夏令营活动。原为上海东正教开办的商业学校(俄语中学)也借助该校校舍为俄侨开设夜校。该校人数最多时曾达到百余人,1949年,圣弥额尔公学内共有学生 93 人,包括拜占庭礼天主教徒 33人,其他为东正教徒。

1949年之后,在沪俄侨开始陆续离沪,两校相继停办,圣弥额尔公学校舍之后成为《繁花》原著中的长乐中学;几经沿革,原址今为向明初级中学。而圣索菲亚俄童女校建筑在1958年前后曾作为上海市天主教友爱国会(即天主教爱国会)筹备委员会所在地,九十年代房屋拆除,原址今为新锦江大饭店的一部分。

原震旦女子文理学院及附中附小

长乐中学大门,路对面是向明中学校门,中间为瑞金路。沪生想开口,一部41路公共汽车开过来,路边一个中年男人,忽然扑向车头,只听啪的一声脆响,车子急停,血溅五步,周围立刻看客鲤集,人声鼎沸。沪生听大家纷纷议论,寻死的男人,究竟是向明老师,还是长乐老师,基本也听不清。——《繁花》拾壹章

除了属于俄侨的这所“双语学校”外,在圣弥额尔公学不远,同在长乐路上,圣心会开设了针对英美以及法国侨民的圣心女校(Sacred Heart convent girl School),针对中国孩子的圣心小学,还有供教学研究的震旦实验幼稚园,可以说是较为完整的女子教育体系。根据上海档案馆藏,1951 年 7 月《卢湾区宗教情况表》记录,圣心女子中学、震旦实验幼稚园、圣心修道院、震旦女中、震旦女子文理学院都位于淮海中路622弄7号,圣心小学则位于长乐路141号。

圣心会(religieuse du Sacré-Cœur),1800年由法国人玛特莉纳·苏菲·巴拉(Madeleine-Sophie Barat)创于巴黎。创会目的是将修道的奉献与办理女学校相结合。1818年起,圣心会就开始在法国境外办学,意大利、比利时、爱尔兰、英国、阿尔及利亚、波兰、西班牙、荷兰、美国、加拿大、南美都有圣心会的女校。她们最有特色的便是法国学制的寄宿学校(pensionnat)。以如此的规模地在全世界办校,既让她们接触到了更多的文化,又让她们收取到了学费而在经济上变得更为独立。

根据里昂法国圣心会档案馆材料记载,圣心会之所以会来上海办校是应耶稣会士之邀,而这是圣心会收到的第五次邀请(前四次分别是1816年、1854年、1867年和1912年)。值得一提的是,1867年的邀请也来自上海,但从圣心会的内部资料来看她们已经做好出发的准备了,然而因为程序问题,等她们收到罗马的回复时,当时的耶稣会士郎怀仁主教已经带着拯亡会修女登上了开往上海的邮船。耶稣会士如此心急,也可见当时上海的女子教育迫在眉睫。另外的几次邀请,或者是因为修会内部人员和制度问题,或是出于安全保障问题,都被一一婉拒了。

1903年,马相伯(1840-1939)创办震旦,1905年震旦学院由耶稣会续办,耶稣会万尔典(Joseph Verdier)神父邀请已经在亚洲开设学校的圣心会修女进行实地考察。1905年9月,亚洲分会会长、院长姆姆谢尔顿(Mary Sheldon)和能里姆姆(Conchita Nourry)就应邀来到上海,下榻在拯亡会的洋泾浜圣母院,耶稣会神父和拯亡会修女接待了她们,并且提供了上海天主教会的办校诸多事宜。经过商量,圣心会将在上海办学,外侨子女由拯亡会移交给圣心会负责。

两位修女在这次短途旅行中选定了修道院和校舍的用址——蒲石路(今长乐路)。她们考虑到上海的法租界相对而言比较能够保证修女的安全,并且附近有很多上海中产家庭的孩子可以方便就读。

1.圣心女子中学(外侨学校)

1926年谢尔顿和能里姆姆再次来到上海,同年8月三位圣心会修女从加拿大出发前来增援,其中之一便是费敬如(Sara I Fitzgerald),另两位一位是见习修女(Florence Marley),一位是后勤姆姆(Sarah St. Arnaud)。首先开学的是圣心外侨学校(圣心国际学校),第一批生源主要是洋泾浜西童女学校和公共租界圣家院的外侨女生,根据上海档案馆1950年6月编写的《外侨学校概况》记录,学校最初是租用的房屋,在1928年5月,才搬入之后位于淮海中路622弄7号的校址。

该校自成立以来,负责学校行政的三位校务委员会成员就从未变动过:即加拿大籍的费敬如,美国籍的艾勤生(Florence Arkinson),法国籍的贝如玉(Marguerite Bernard)。三人均拥有本科或硕士学位,而且长期从事教学工作。12名女性教职员工中,除一位中国籍外,其他均为外籍,多来自美国、英国、法国、比利时、加拿大、澳大利亚等国家。

与如此“豪华”的教师阵容相配的也是可观的学费。解放初期,每人每月仅学费就在五十折实单位左右,而且不提供住宿。根据《上海劳动志》记录:同期“法商上海电车电灯公司一般中国籍职员工资在300折实单位以下,工人则都在150~200折实单位之间。”因此这个学校显然不是适合普通的工人家庭子弟。

虽然圣心女中曾向前法租界公董局教育处立案,属于“法国学校”,但由于学校当局与英、法总领事馆皆有密切联系。因此校内原设有两组:一组针对在沪法侨专以法文教学,该组毕业生如愿取得法国文凭者,则可向法国总领事馆申请法国中学文凭;另一组则针对英美侨民专以英文教学,毕业生则可向英国总领事馆申请英国剑桥证书。

第二次世界大战爆发之后,随着法国战败,法籍学生人数急剧减少。之后学校便统一采用英语教学,法语为第一外语。该校主要招收在沪的外侨女童,1950年时,校内共有122名学生,除36名华籍混血女童外,其余均为外籍,最多为俄国与葡萄牙籍。其中虽说大多来自天主教家庭,但实际上其录取的女生并无局限。

由于该校学生多为外侨,又正好处于时代更迭期间,因此这些学生毕业后,多数回国,少数留沪的学生则进入同样学费高昂的圣约翰等大学。

1951年10月,这所针对外侨女童的圣心女校正式停办,其校舍原址今为上海社会科学院。

今上海社科院大楼,原圣心会修女院和外侨女中大楼

2.圣心小学

这片区域内还有一所1932年开办的圣心小学。该校原名私立晓明女子初中附小,位于巨籁达路(今巨鹿路)。1933年8月搬到蒲石路圣母院路口天主教圣心修道院内,由能理院长管理,该校招收富裕家庭的中国女童。1936年由于学生增多,迁至圣心会原工友宿舍,之后又添置新校舍,即长乐路141号,与之前所述圣弥额尔公学仅隔一幢房子。根据该校校友的回忆:当时进圣心小学不仅需要通过考试方能录取,而且该校学费昂贵,远非一般工人家庭能够承受。圣心小学的初级生男女兼收,自6岁至12岁。高级生仅收女生,自10岁至15岁。很多女孩在小学毕业后就读于震旦女中。

值得一提的是,圣心小学的校长曾长期由张园主人张叔和的第六个女儿张蔼墨担任,圣心会只象征性地派出小学姆姆负责行政与经济工作。张蔼墨早年曾就读于中西女塾,后随夫驻美,期间于华盛顿深造师范课程。回国后就受聘于圣心小学,从此耕耘于小学教育事业。1956年,张蔼墨被评为优秀校长、上海市一级校长。该校除教学外,还在课余时间举办文艺演出,鼓励学生参与,这在当时的办学理念中实属先进。

1950年,圣心会委派的小学姆姆退出。1951年,圣心小学改名向光小学,之后又改为公立,更名为长乐路第一小学,后合并至向明中学,其校舍今为向明中学的一部分。

3.震旦实验幼儿园

在圣心会的会院内,还曾有过一所震旦实验幼儿园,该园于1948年创办,作为震旦女子文理学院学生的实习场所。根据上海档案馆藏1951年关于该园的记录,该园虽位于圣心院内,但事实上由震旦女子文理学院负责教学工作。该园招收对外招生,原本只是出于教学研究目的,仅计划开设一年半,之后因家长要求与社会需要,干脆转为正式的幼儿园。1949年后,该园更名为健群幼儿园,后停办。

4.震旦女子文理学院(Aurora College for Women)

1935年9月1日在上海召开了中华公教进行会全国代表大会,有一份提案要求落实创建天主教女子大学。公进会会长陆伯鸿与上海的耶稣会士商议之后,决定托付已经在上海办学的圣心会来发展此项事业。

圣心会为免1928年颁布的《私立学校条例》立案注册庶务之扰,就以震旦大学名义,合一位校长和一个校董会,设立女子分院。两校虽在名义上同属一个系统,但实际上行政和经费各自独立。1938年3月,国民政府教育部批准震旦女子文理学院(后文简称震旦女校)立案。

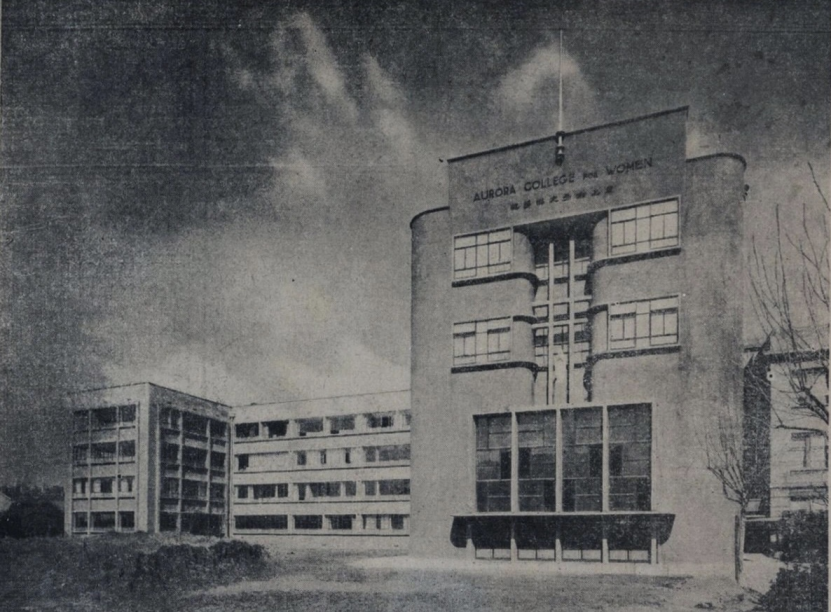

1936年前,先开学的是震旦女中(Aurora Middle School for Girls),后称女子文理学院附属中学。校址一开始在法租界的蒲石路181号(今长乐路139号),与圣心小学仅一墙之隔,次年震旦女中搬去新大楼的二楼,开设两个班级。根据1937年6月1日上海《申报》上的招生广告,在正式立案前震旦女校已经开始筹备开学:“假圣心修道院校舍于九月间开班教授”。1937年10月震旦女校正式开学,开学之初学生借用圣心会修道院的底层房间上课。1939年4月27日,震旦女校的校舍落成,教学大楼由邬达克设计,根据档案记载圣心会独立筹措并支出35.67万元。此后,女子学院和一部分女附中设在与圣心修道院相联的新楼中(长乐路181号西首隔壁)。震旦女中和文理学院共用宿舍、食堂、大礼堂和操场等。圣心修道院院长能里,费敬如先后任震旦女校院长。

根据资料记载,初办时期的震旦女校文学院下设教育系、经济系和英文系;理学院仅设化学系。次年文学院增设中文系。当时的主要课程有中国文学、英语、教育学、化学、家政、社会学、社会事务和经济学,其中教育学和英语最受欢迎。课程的开设与圣心会的办学理念相符,她们尤其注重职业发展,强调个人的正直品行,对于生活和职业要投入热情,坚持公平。1945年9月,家政系与经济系分离,单独成为理学院下的一个学系,并根据社会需求,在文学院下设社会系。至此,震旦女校形成了文理两个学院7个系科的稳定状态。

既然给外侨小学配备的已经是“豪华”阵容的师资力量了,那么圣心女校的师资力量自然是名师荟萃,有不乏从清华、牛津和哈佛大学获得学位的教授。例如外方教师代表唐树德(Margaret Thornton,1898-1977)教务长,她是伦敦大学的社会学博士,来到上海之前曾在伦敦的圣心会学校工作,经验丰富。她会说中文、英文和法文,懂拉丁语和希腊语,在震旦女校教英语速读课,同时兼任学校行政工作。而中方的名师有毕业于南加州大学社会学系的教育家雷洁琼,就曾在震旦女校的社会学系教书。除此外,该校教师还有著名文学家钱钟书和杨绛,知名导演陈西禾,哲学家冯契,杜威的弟子教育家俞庆棠,中科院院士顾翼东等,不胜枚举。

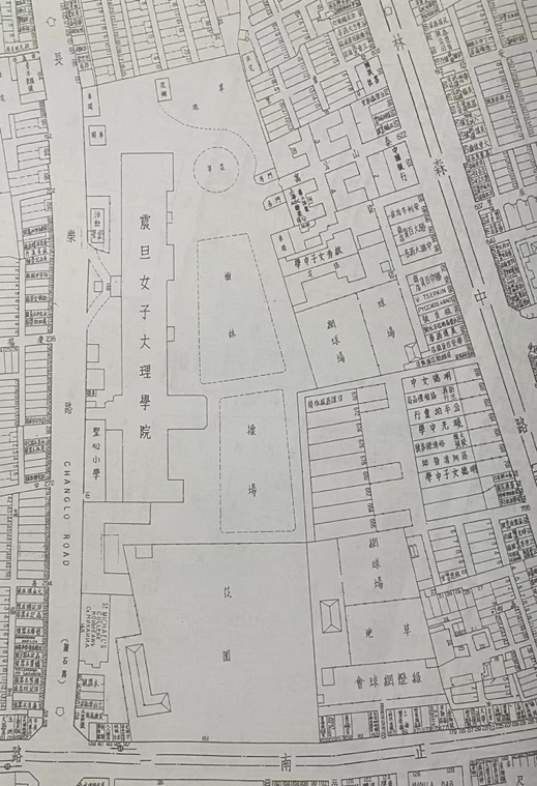

《老上海百业指南》中的震旦女子文理学院

战争中的孤岛是震旦女校的另一个标签。在法国的干预下,震旦女校教学活动得以维系。然而,1943年1月,圣心修道院成为盟国侨民集中营,拘留日本敌对阵营传教修女。院长能里为她们提供庇护,敞开大门给其他的避难者。1945年日军要将校舍用作伤病医院,要求学校人员撤出教学楼,震旦女校学生不得不借修道院一楼上课,而此时修道院也是集中营,这段时间学生流失严重。

1948年天主教会在震旦女校召开了全国公教教育会议,为期一周,出席会议的有曾任震旦大学院长的耶稣会士姚缵唐(Henry Yves)、圣心会的院长费敬如等天主教会学校的负责人。唐树德作为东道主,也是一线工作者就教育问题进行了发言,在其中提出需要注意到中国教育资源不平均的问题,以及需要长期系统性开展教育工作。黎培理总主教在会议中结合了当时战后中国社会的需要,调整和确认了公教教育的重点,需要考虑从事职业培育,在育人方面要考虑重建人生的理想。

1951年9月,震旦女校并入震旦大学,女中改为自办,1952年易名为向明中学,震旦女校和震旦女中校舍移交向明中学使用。1958年,原址在林森中路(今淮海中路)694号的私立晓光中学也并入了向明中学。

震旦女子文理学院大楼,今属向明中学

还没有评论,来说两句吧...