当我们还是医学生的时候,我最好的朋友(就叫他杰伊吧)给了我一本克里·休姆(Keri Hulme)的《骨人》。休姆的作品里充满孤绝、恐惧与暴力。但这本书的核心是一个爱的故事,虽然它有点扭曲了爱的概念,使之游离于正统之外。小说角色被象征性地剥解至骨,他们赤裸的情感流溢于字里行间,人性的美与丑并肩而行。那一年,当我们解剖尸体时,手术工具切开深深浅浅的组织,切开柔软的黄色脂肪块和坚韧的肌肉,我们试图从中揭晓信息,学习新知。然而,台前的尸体于我们仍是一个谜。

九年以后的2012年夏天,杰伊和我住在芝加哥。那个7月,北美的热浪从落基山脉滚滚向东,以极快的速度肆虐全国。伊利诺伊州的高速公路在高压下扭曲开裂。格兰特公园一大块人行道裂开,翘起3英寸高。回头想想,这场热浪之凶猛和我自己的漠然——在开着空调的汽车里两点一线——令如今的我难以解脱。我总想,要是我能少做点梦多留留心,事情会不会变得不一样。

一切悄然始于一个周五的炎热夜晚。杰伊从健身房回来,给我们做了一顿快手晚餐,多汁的意面整齐码在白盘子里。我记得他小心地护送一只蜘蛛从窗口离开。他说着要逃离芝加哥的酷暑和严寒。然后,突然他就很疲倦。他的手指扼着脖子,好像要掐住自己。“感觉不太舒服,”他说,“我脖子酸。我可能健身过头了。”

在我认识他的十年里,杰伊从不是那种抱怨自己健康的人,他甚至真病了都不会向人求助。我没发现任何外伤,他的头部也能自由活动。我们将之归为肌肉拉伤,这是一种常见的运动相关损伤,可能导致局部炎症。他吃了点布洛芬,觉得很快就会好转的。

几周后,他的情况变得更糟。“我的头部和颈部感觉很重,好像有人往上面盖了块死沉的毯子,”他说。他后颈的肌肉变得更虚弱了。医生给他头颈部约了核磁共振成像(MRI),结果显示正常。

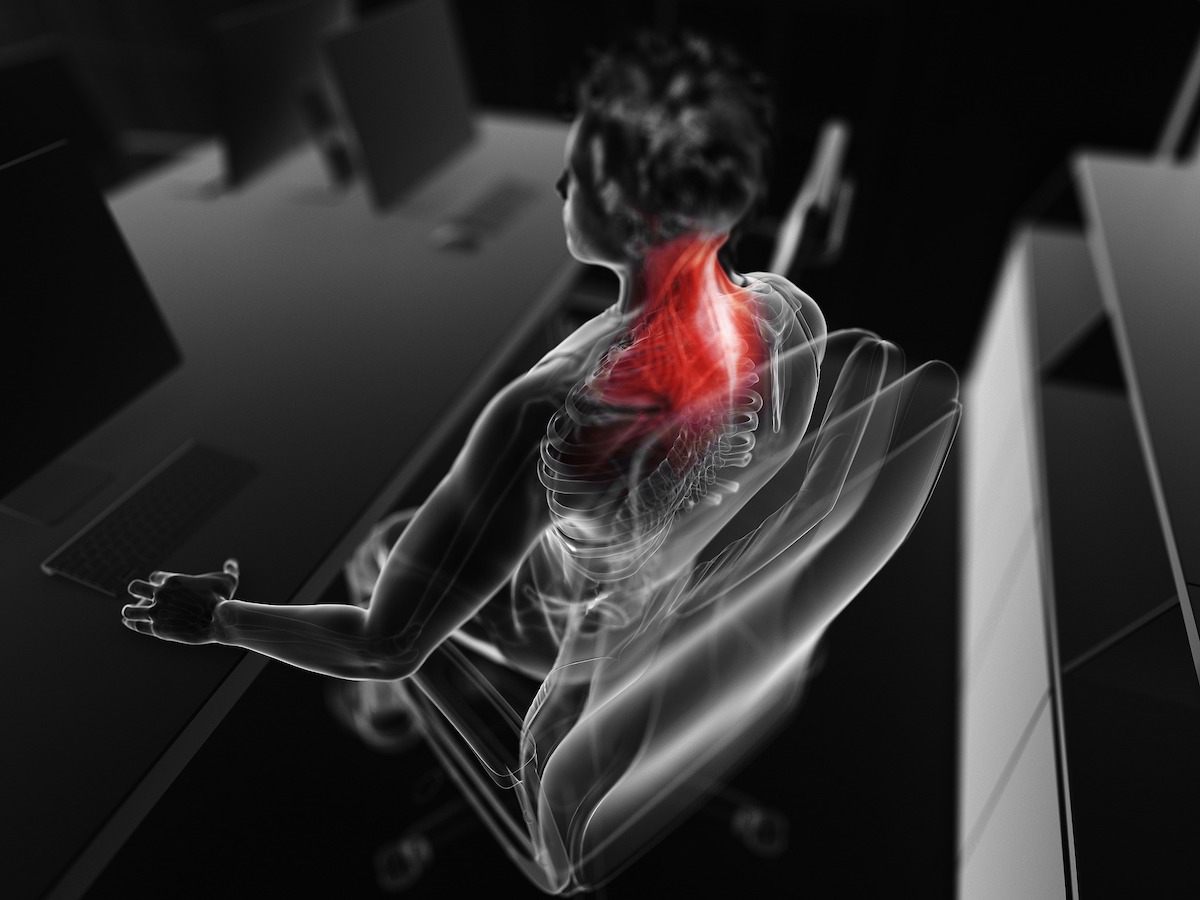

又过去了两周。随着时间流逝,我们在越来越深的恐慌中眼看着杰伊肌肉状况持续恶化。有一天他驱车回家时,几乎无法抬头注视方向盘。很快,他进展到了头部完全下垂,无法将下巴抬离胸口的地步。这个时刻在我们回头梳理时回想的一系列平凡或关键的时刻之中消散,很难确定是什么时候出现的。

那时杰伊需要一个一直延伸到腰的身体支架。支架连接在一个叫费城颈托的器械上,这是一种脊椎损伤之后用于防止头颈部位移的支撑物。这东西很不舒服,但能让他抬起头,把头的重量重新分配给背的中下部肌肉。他只有在洗澡或睡觉时才把它拿下来。人类的头平均重10磅,它能俯仰自如是由颈部肌肉间看似毫不费力的精密平衡所支撑的,这种平衡能力如此流畅娴熟,人们不会去多想它的力学机制。而杰伊身上这种平衡被骤然破坏,甚至可能再也回不去了。他的病情在持续恶化。他几乎走不了几个街区就会筋疲力尽,吞咽食物也开始变得困难。这场横祸的元凶尚不知名,它以可怖的速度和恶意发动了袭击。

医生对这个病例大惑不解。杰伊是个三十出头的年轻人,一直挺健康。起初,神经学家认为这是一种罕见形式的帕金森病,或者肌萎缩侧索硬化的开端,后者是一种进展极快的致命神经系统疾病,由于控制肌肉的神经细胞退化所致。患者会逐渐失能,无法活动手脚、吞咽食物或说话。最终膈膜和胸壁肌肉失去功能导致无法呼吸。数年之内,患者会死于呼吸衰竭。

但从杰伊的血液里,浮现出一些线索:反常的高水平激酶,指示着肌肉损伤。这表明,在没有外伤的情况下,有些东西正在活跃地伤害杰伊的身体组织,大啖他的肌肉。最终他颈部超过一半的肌肉将受到破坏,在后来的MRI扫描中显示出闪烁的残骸。

风湿病学家——治疗自体免疫疾病的专家——有了个新想法:杰伊产生了重度炎症。他们猜测,他的病是一种非典型的自体免疫性疾病,虽然他的症状和血液测试结果与任何已知的模式都不符合,并且根本看不到炎症的存在。医生们打造了一系列抗炎药物,准备快速投入使用,但无从知晓杰伊的情况将如何进展。“走走看。”他们说,“我们走走看。”

炎症,这个词来自拉丁语动词inflammable,意为“点燃”——引燃,放火——如古罗马人所言。这是一种古老的反应,演化出来保护身体防御威胁、控制损害——无论是来自微生物、化学物质还是创伤,即使像海星这么原始的动物也使用同样的防御机制。爆发、处理、消退,炎症是一种基本免疫反应,在整个人类历史的绝大多数时候行之有效。但现代人面临着比祖先更隐蔽的威胁。如今我们发现,无论是否存在已知诱因,炎症都可以持存,破坏健康的组织。如关节炎或红斑狼疮等自体免疫疾病令炎症过程针对其躯体,可能大肆破坏甚至时而致命。

作为医学生,杰伊和我学过这些和别的种种炎症性疾病。但那时,炎症作为一个实体没有引起我什么想象。病理性炎症可以利落地打包分派进不同的类别里,各有贴切的名字。它无所不在,是健康和大多数疾病中去不掉的部分,必不可少,但并不招眼。但是杰伊的病带来了转变。突然,炎症成了某个自成一体、毁灭性的东西。它嵌进我的认知,变成了当我遇到疾病时,我的心灵和眼睛首先去对付的东西。

我受训十年,在成为一名胃肠病主治医生的头几年,许多患者来到我办公室时身上有炎症。有些是炎症性肠病,这是一种自体免疫性疾病,严重的肠道炎症可能会遭致手术切除大部分肠道。另一些人则面临酸反流、食物敏感、乳糜泻、肠易激综合征等带来的炎症。我也治疗过患有肠道或多器官移植的患者,他们的免疫系统会酝酿炎症反应,攻击他们的新器官。我在工作中开过抗炎药的处方,从治疗一般性炎症、疼痛和发热的混合物(如阿司匹林)到各种新治疗靶标的药物,包括用于自体免疫疾病和移植医学的强力免疫调节药物。证据支持这些药物可用于特定的炎症疾病。

但在杰伊身上发生了什么,我不知道。它无名无形,无始无终。它不存于医学教科书里。炎症到来,攫取,离开,起初还于检测中遁形。它可能随心所欲地卷土重来。用抗炎药物治疗杰伊合乎逻辑但又异想天开。这意味着相信某种狂暴之物,尽管支持它存在的证据少得令人抓狂。我开始着迷于医学院里不曾强调过的东西:隐匿的炎症。

炎症有微妙的度,可以比作消防水管。水管水压太小,火——无论是病菌还是别的入侵者——就会获胜。水压太大,身体就会反伤自身,溺于自体免疫反应之中。但有时候水管会单纯地渗水,低水平的炎症在身体中静静酝酿。医生不会常规检测病人体内的这类炎症。这是一个无形的敌人,往往缺乏常规诊疗。与之斗争意味着黑暗中前行——这也是杰伊的医生起初应对的同一个问题。隐匿的炎症无法用肉眼观察到——好像看到关节炎患者的肿胀关节或红斑狼疮患者的皮疹那样——用诊断炎症性疾病的典型工具通常也不行。各方面都健康的人可以完全一无所知地带着这类炎症到处走:没有明显迹象或症状指向什么。

但是,过去一度活在医学文本边缘的隐匿炎症,实则远称不上良性,而将其揭晓——观看未曾为人所注视之物——是和这种疾症本身一样缓慢而曲折的过程,它需要无数科学家的毕生努力,本书描绘了其中一些人的工作。科学家对理解炎症的探索,始于19世纪的里程碑式发现,并且至今仍在继续开展。1850年底,德国科学家鲁道夫·菲尔绍(Rudolf Virchow)首次识别出了炎症的细胞特征,看到了肉眼无法见识的东西,这与过去的医学大为不同。他的工作启发了俄国动物学家埃利·梅奇尼科夫(Elie Metchnikoff)对巨噬细胞的偶然发现,这种细胞是我们如今对炎症所知的核心之一。随之展开的,是关于揭开炎症反应内部机制的一场恶斗。

邮票上的鲁道夫·菲尔绍像

一个世纪之后,科学家们偶然发现了这些历史人物湮没的工作,从而走上一段颠覆性的旅程,其间将唤醒古老的理论,亦将帮助重新定义现代医学之中的炎症与疾病。隐匿的炎症无声而险恶,它潜行于心脏病中,阴燃于肿瘤的生发之下。它还与许多慢性疾病息息相关,包括肥胖、糖尿病、神经退行性疾病和精神病。它影响衰老、肠道微生物,以及肠道功能。它削弱免疫,以己之矛攻己之盾,令人更容易受到感染。更糟的是,它还会增加免疫系统对感染发起过度不当攻击的可能性,遭致恶果。事实上,隐匿炎症可能解释了有些表面上健健康康的人在流行病和大流行期间为什么会病得很重。它们可能出现在器官特定位置,或游走于血管——通常二者兼有。它涵盖漫长的范围,有时简单到只是激活了一些特定的炎症基因。

就算知道隐匿炎症会导致损害,但我们对大多数此类病例惯常不作常规诊断和治疗,这可能也是它们目前唯一的共同线索。在现代,发现炎症的工具早已超出肉眼乃至显微镜所及。医生可以用精细的仪器探查身体各处,仔细检查组织和器官内部,或用成像和血液检测获取更多信息。这些工具能指出功能丧失,这是炎症的一个主要标志。他们命名所见诸象,常以后缀-itis表示炎症。只有20个-itis结尾的名词是在1800年之前就有了的(最早的记录是关节炎arthritis,它在1543年得到描述:“身体所有关节的虚弱,无用之液流向关节”),19世纪以后这个词根迎来爆发性繁荣。脑的炎症称为脑炎(encephalitis),结肠有结肠炎(colitis)。还有肝炎(hepatitis)、肾炎(nephritis),心肌炎(myocarditis)。以-itis结尾的词在医学词典里成群结队、数以百计,当代大众对其中不少都不陌生:阑尾炎(appendicitis)、扁桃体炎(tonsillitis)、支气管炎(bronchitis)、皮炎(dermatitis)。炎症有急有慢,串起了各科医生和疾病、临床与住院病房。但在隐匿炎症的生物学中做出先驱工作的科学家们起初籍籍无名。隐匿的炎症一直都存在——或者说迁延已久——却从未自成某种分类。它站在传统免疫学的大门之外,试着开出一条路来。

21世纪迎来了某个转折点,科学家第一次能明确宣称隐匿的炎症之于疾病,既可为果也成其因,它勾连起人们的基因和环境以引发灾祸。事实上,它有可能是贯穿众病的一条共线。这种力量,在历史上与头号杀手战斗,这种愈合伤口、控制微生物的力量,如今与现代疾病齐驱,潜伏、失衡,静静酝酿着有朝一日的暴起发难。

但要是一个人没被诊断出某种典型的炎症性疾病,现代说的“炎症”又究竟意指什么?什么样的检查能捕获隐藏的炎症?它从哪里来——是在响应背后的疾病,还是被环境中什么东西(比如不健康饮食、污染或压力)触发?有多少证据能将之与我们今天的慢性灾病联系起来?我们又能如何预防、抑制甚至逆转它?

在药物治疗之外,有两种正在发展的叙事已开始在理解和对抗炎症之战中站稳脚跟,它们都基于快速发展的科学之上,并已蓄势待发准备改写现代医学。

首先是食物的故事。有不断积累的研究指向饮食的力量,它可能引起、避免或治疗炎症。我研究营养已有多年,既作为胃肠道医生,需要照料有特殊饮食需求的病患(包括那些通过静脉或胃管输送液体配方的重病患者),也作为一名消费者,去细读营养学的科学数据,希望了解怎样最好地解决诊所里出现的那些问题。病人想知道他们在电视上、杂志上看到的那些讨论,从朋友和家人或者随便什么人(除了医生)那里听来的事。是脂肪的问题,还是碳水化合物?鸡蛋又重返舞台了?糖,或者关于麸质和谷物的矛盾信息又是怎么回事?他们想知道营养学里最受渴望又最迷惑人的主题:“抗炎”饮食。有没有证据支持真实存在抗炎饮食,真的能击退或者治疗那些现代慢性致命的疾病?既然进食本身就是一种“炎行为”,又是什么让特定的食物“促炎”?

然后是微生物的故事。肠道微生物组中包含着我们肠道里生活的千亿小玩意,在21世纪初被推到了科学的聚光灯下。如今人们了解到微生物是人类健康的关键共生体,而不仅仅是致病菌而已。肠道菌群在免疫功能和炎症中作用重大。在4世纪,干燥粪便所制的“黄汤”曾被用于治疗腹泻。这种疗法有些现代版本——粪菌移植和益生菌。人们正在试图操纵肠道菌,预防或逆转疾病,这是个正在崛起的诊断和治疗市场,潜力无限。我们可以利用它们的力量营造最优炎症状态,在其中免疫系统既不会反应过度也不会反应不足,能强化免疫的同时避免自身免疫和其他慢性疾病。

炎症普遍而难解,它以无限好斗的决心流转于病患与健康人中。本书目的在于发掘更深入的新知,帮助塑造医学的未来:炎症与现代常见致命疾病的联系,以及与食物和微生物的交错作用。现代医学充斥着各种专业,零打碎敲地应付炎症问题。如果说炎症是古老佛经寓言中类似大象的巨兽,那我们每个人都只摸到这头象的一部分而非全貌,各自描述其形,以有限的信息得出各自不同的结论。但正是这头完整的大象,把医生们(风湿病医生、心脏病医生、胃肠病医生、肿瘤医生、内分泌医生、神经病医生等)牵扯进了一场共同的战斗,对抗一个以各种面目随心所欲地出现,亦正亦邪、若隐若现、神出鬼没的对手。

今天随着营养科学的进展、肠道菌群研究的爆发,以及炎症相关疾病(新旧兼有)变得常见,破译其背后的科学至关重要。杰伊的怪病可能袭击任何看似健康的人。他病情的可能根源——失控的炎症——则紧密联系着一种现代的疾病流行。

接下去几十年里,更多的谜团揭开,炎症出现了新的名字、疾病和不同版本。但描绘这个故事诞生之时的事实仍沉静无转,深陷时光,因追忆往事而显得柔和。这本书探索了现代科学家的工作和历史中的某些片段。在很大程度上,我们当代对炎症、食物和微生物的理解,应多少归功于几个世纪之久的古老发现。由此产生的一系列故事,包括那些来自我自己生活和工作的故事,都是为大象塑骨描形的尝试。

本文为《炎症:食物、微生物和疾病的故事》一书的引言,澎湃新闻经出版方授权刊载,标题为编者所拟。

《炎症:食物、微生物和疾病的故事》,【美】希尔帕·拉维拉/著 钟与氏/译,重庆大学出版社, 2024年9月版

还没有评论,来说两句吧...